音楽と演劇に明け暮れた青春時代。大学進学の際に大きな転機を迎える

大学卒業後は会社勤めをし、結婚・出産、そして予備校講師を経て、40歳の時に司法試験合格。自身が「変わり種」と言うように、鴨志田祐美の経歴はユニークだ。鹿児島で弁護士としての歩みをスタートさせ、家事・刑事事件、少年事件など様々な案件を手がけてきた。「モノ言えぬ人の代わりに声を上げる」――弱者にとことん寄り添うのが、鴨志田の信条である。

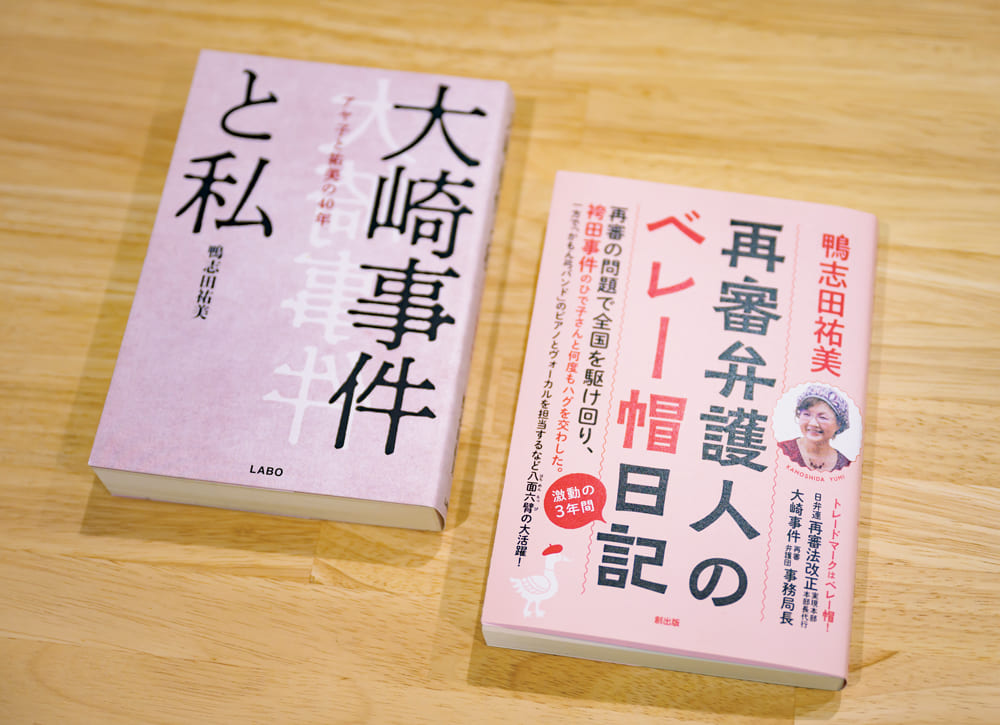

また、20年を超えた弁護士キャリアは、再審弁護人としての歩みとも軌を一にする。長きにわたって「大崎事件」の再審弁護に取り組み、一方では、冤罪被害者の真の救済を可能とする再審法改正の実現に向けて心血を注いできた。2021年からは京都を新天地とし、公私ともにリスタートを切った鴨志田は今、このライフワークに全身全霊を傾けている。

10歳まで横浜市で暮らし、その後、人生で最も多感な10代のほぼすべてを鎌倉市で過ごしました。小さい頃からリーダー的な存在で、活発ではありましたね。というのも、弟が知的障害を持っていたこともあり、どこかで守らなきゃという思いがあったし、親に対しても「私は大丈夫」と、しっかりしたお姉ちゃんにならざるを得なかったという感じ。本当は人見知りの面もあるんですよ。みんな信じないけれど(笑)。

鎌倉には文化的、歴史的な佇まいがあり、芸術に対する感度も高いところです。父は地元の芸術家や大学教員らと一緒に、当時としては珍しい市民アカデミアをつくり、とても楽しそうに交流活動をしていました。他方で、父は勤めていた洋画の配給会社で、労働環境を改善するために全国レベルでの組合をつくって初代委員長に就くとか、そういう意味ではなかなかすごい人。そうした父の背中や、鎌倉の土地柄から受けた影響は大きいと思います。私の価値観を形成したという意味において。

中学生の頃まではけっこう成績がよかったのですが、神奈川県立湘南高校に入ってからは、進学校ゆえにほぼ中間あたり。もっぱら熱を上げたのは音楽と演劇です。6歳の時からやっていたクラシックピアノを続けつつ、自分で曲をつくったり、仲間とバンドを組んでライブコンサートをやったり。放課後の〝棲息場所〟は貸しスタジオか、体育館の舞台の上という具合で、バンドと演劇に明け暮れていました。なので、将来は音楽の道に進もうと音大受験を目指していたのですが、私が高校3年生の時に父が急逝してしまったのです。経済的な理由から音楽は断念し、「現役合格でなければ就職」という瀬戸際の状況のなかで、私立文系に絞って大学受験に臨むことにしました。いずれにせよ、法律のことなどまったく意識したことはなかったんですよ。

大学受験の際に申し込んだ日本育英会の「予約奨学生」という制度は、現役合格しなければ受給資格を失うもので、浪人は許されない状況だったから、鴨志田は複数の大学に願書を提出。そして、結果的に早稲田大学法学部に進学したわけだが、辿り着くまでにはちょっとしたエピソードがある。

大学受験のことを何も知らない母は、「湘南高校の学生は誰でも早稲田や慶應に受かる」と勘違いしていたから、願書は出しましたが、私の成績では無理だろうと。一つだけ保険をかけさせてくれと懇願したのが日大でした。母には日大とだけ伝え、密かに「芸術学部」に願書を出したんです。早慶は不合格確実だから、日大に入れば音楽や演劇を続けられると目論んだわけです。実はかなり往生際が悪かった(笑)。ところが、親を欺いたバチが当たったのか、入試当日、私は胃けいれんを起こして家から出られなかったのです。受験結果としては、予想外にも早稲田の法学部と慶應の文学部に合格。自分のキャラからすると、バンカラな早稲田にするしかないと進学したわけです。私の法学部入学はネガティブな感じではあったけれど、思えば、ここが大きな人生の転機だったんですよね。

母と弟は故郷の鹿児島に帰り、私は東京で一人暮らしをすることになりました。仕送りは望めなかったから、学費は奨学金で、生計はアルバイトで立てるという苦学生生活。酒場のピアノ弾きや学習塾の講師など、いろんなバイトをしましたねぇ。日々の生活に手一杯だったので、司法試験は遠かった。当時から、受験サークルや予備校に入らないと司法試験には受からない時代でしたし、私にとっては完全に他人事でした。

余裕がないまま大学生活の終盤を迎えた頃、知ったのは就職先がないということ。当時の女子学生は氷河期だったし、母子家庭で一人暮らしの私など、採用どころか面接すらしてもらえない状況でした。実力ではなく、そんなことで就職できないなんて納得いかないでしょう。で、卒業する時に、実力勝負ならば司法試験だと短絡的に思い、チャレンジすることにしたのです。3年間だけ猶予をくれと、母が住む鹿児島の家に〝居候〟する格好で司法試験受験に向かいました。「3年で受からなければ、東京に戻って就職する」という約束で。

ずっと首都圏で生活してきたなかで培った人間関係はすべて断ち切って、鹿児島にこもって勉強しました。司法試験予備校の通信講座を取って、懸命にやって、いいところまでいったんですけど……結果は残念ながら、最終合格には届きませんでした。精神的にも追いつめられていたのでしょう、ある時、部屋の壁に白い渦巻きが浮かび上がるのを見て、「これはヤバイ。限界だ」と判断し、東京に戻ることにしたのです。

予備校講師時代の生徒たちの姿に触発され、再チャレンジできた

司法試験への再チャレンジ。42歳で弁護士キャリアをスタートさせる

東京での就職先は、鹿児島での勉強時代に通信講座でお世話になっていた司法試験予備校を運営する会社。採用試験では鴨志田の力が評価され、すぐに採用されたという。入社後1年で女性初・最年少の課長に抜擢され、アメリカのロースクールを調査する目的で留学の機会も与えられた。

入社した頃はバブル末期。まだ華々しい時代で、私も波に乗せられたのでしょう。アメリカに留学したのは1990年のこと、バブル景気が一気に弾けたのはこのタイミングでした。帰国すると会社のムードは一変していて、強い引き締めの下、自分の居場所がなくなったように感じた私は、職場結婚したばかりの夫とともに退職することにしたんです。夫の「もう一度、司法試験にチャレンジしてみたら」という言葉にも背中を押されて。ただ、その矢先に子供を授かったことがわかり、再び司法試験を目指すのは少し先のことになります。まずは子育てを大事にしよう、そして、田舎で伸び伸びと成長させたいという思いが夫と一致したので、鹿児島にIターンすることにしました。

鹿児島で息子を出産し、しばらくは家事や育児に勤しんでいましたが、脳が錆び付かないようにと、並行して勉強しながらいろんな資格を取ったんですよ。宅地建物取引士、社会保険労務士、あとは行政書士と連続的に3つ。これも武器になりました。折しも、地元に公務員試験予備校が開校されることになり、私は運良く、法律科目の講師として採用してもらえたのです。

8年以上講師を務め、私にとってもすごく勉強になりました。何より、生徒たちに触発されたことが大きいですね。現役の大学生もいれば、民間企業を経て公務員を目指す人もいて、受講生たちの年齢や経歴は様々でしたが、皆が目標を持って必死で努力を重ねている。私が司法試験に再度チャレンジしようと踏み出せたのは、そんな彼ら、彼女らの姿に胸を打たれたからです。「自分はこのままでいいのか」と立ち返らせてくれた。

息子が小学校3年生になり、子育てが一息ついたところで受験再開を決意。あと3年で40歳というタイミングでした。12年のブランクがあったから、やっぱり大変でしたよ。最初はなめてかかっていたのですが、試験科目も傾向も変わっているし、司法試験は別物になっていた(笑)。前の〝貯金〟は「なきもの」として、気持ちを切り替えて臨みました。家族は私の無謀な挑戦を容認はしていたけれど、合格するとは想定していなかったはずで、正直、それは私も同じでした。ところが、まさに3年目、合格発表で自分の受験番号を目にすることができたのです。

40歳という年齢に加え、子育てや仕事と両立しての合格に、地元紙は「志貫く」と大きく報じた。そして司法修習生となった鴨志田は、この時、導かれるように「大崎事件」と出合っている。事件発生は79年。鹿児島県大崎町で男性の遺体が発見され、義姉の原口アヤ子氏と元夫ら親族3人が殺害・死体遺棄の罪で有罪となった事件だ。アヤ子氏は捜査段階から一貫して無実を訴えてきたが、懲役10年が確定し、服役している。鴨志田がこの事件を知ったのは03年、鹿児島地裁が第1次再審開始を決定した翌年のことだった。

入口は偶然でした。弁護修習先として配属された法律事務所の所長が、大崎事件の第1次再審弁護団長だったのです。恥ずかしながら、それまで私はこの事件のことを全然知らなかったのですが、渡された一件記録を読むうちに衝撃を受けたのです。「こんなひどい冤罪があるのか」と。アヤ子さん以外、自白した親族3人がいずれも知的障害を抱えていたという記載から、3人はいわゆる「供述弱者」だと直感しました。

弟の姿と重なったんですよ。弟との暮らしのなかで、私は知的障害を持つ多くの人たちと接してきましたが、一様に言えるのは、争いや揉め事が苦手で、基本的に人に抗えないということ。強い口調で言われたら怒られたと思って怯え、「はい」と答えてしまう。この事件の自白は、密室での厳しい取調べによって搾り取られたものであることは明白でした。こんな自白なんかで、そして、過酷な取調べにも屈せず否認を貫いたアヤ子さんを、物証もないのに有罪にした捜査と裁判に心底怒りを感じました。

福岡高裁宮崎支部が大崎事件の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却したのは、私が弁護士として歩み始めてすぐのこと。右も左もわからない新米弁護士が大崎事件弁護団に飛び込んだのは、このタイミングです。04年、最高裁への特別抗告の弁護人選任届にサインした時から、私の長い闘いの日々が始まったというわけです。

思えばずっと、私は理不尽な差別や偏見に苦しむ人の近くにいたのです。弟のことだけではありません。中高時代の親友は北朝鮮国籍だったがゆえにいわれのない苦労をし、私はそれを目の当たりにしてきました。さらに、これは父が他界してから知ったのですが、死んだと聞かされていた父の義兄がハンセン病療養所にいたという事実。労働組合の委員長をやり、人権に敏感だったはずの父でさえ、自分の妻や娘にそれを言えずに死んでいったのですから、当時は凄まじい差別を受けていたのでしょう。何も悪いことなんかしていないのに、理不尽な差別を受ける。私は当事者ではないけれど、目の前で苦しんでいる人の助けになりたい、モノ言えぬ人の代わりに声を上げたい、ずっとそんな心持ちでいたように思います。回り道はしましたが、それが弁護士という職業につながったのかなと。「私はここに来なければならなかったんだ」と、今は思いますね。

モノ言えぬ人の代わりに声を上げたい。思えば、ずっとそんな心持ちでいた

総合法律事務所で様々な経験を積み、培われた弁護士としてのスタンス

いずれの独立に向けて、「いろんな経験をしておきたい」と、鴨志田は鹿児島総合法律事務所に入所。〝マチ弁〟として民事・家事事件全般、刑事弁護、少年事件、女性の権利にかかわる事案など多様な案件を手がけ、また、早くから家庭裁判所や地方・簡易裁判所において調停委員も務めてきた。

忘れられないのは、弁護士になってすぐに関与した2つの事件です。ダウン症の子供を持つ母親が、発作的に首を締めて子供を殺してしまい、本人も死のうとした殺人事件。もう一つは、やはり自分の子供に対する虐待の傷害事件です。2件同時にやっていたんですけど、どちらも重たいですから、寝ても覚めても事件のことしか考えられないという状態で。いずれもやったことは間違いないけれど、福祉の手が回っていない状況や、親自身も虐待を受けてきたことなど、背景には深い事情がある。とことん調べましてね、福祉関係者のカンファレンスに入れてもらったり、署名を募ったりして弁護にあたってきました。結果としては、殺人のほうは執行猶予付きの判決、傷害事件は実刑でしたが、求刑の半分ぐらいにまでもっていくことができました。

有罪か無罪かを争うだけでなく、いろんな事情がある人にどう寄り添うか……。刑事裁判というのは一時のことであり、大事なのは、その人が次の一歩をどういう角度に踏み出すかです。弁護士にできるのは、その角度を何とかいい方向に調整すること。少年事件も同様ですが、そんなことを考えながら臨む事件が多かったですね。

調停委員は8年ほど続けましたが、これはなかなか大変な仕事でした。事実は一つなのに両者の言い分がまったく違うでしょう。裁判じゃないから、どちらが正しいかをジャッジするのではなく、折り合いをつけていく話なので、精神的にはけっこうきつい。でも、視点を変えてみるとか、こんな解決方法があるとか、ものすごく勉強になりましたね。そして、対立する生身の人間から違う言い分を赤裸々に聞くというのは貴重な経験で、鍛えられもしました。

5年間在籍した事務所から独立し、「えがりて法律事務所」を設立したのは10年。鴨志田の独立にあたり、夫はそれまで勤めていた会社を退職し、立ち上げ時から支えてくれたという。通常の事件に加え、大崎事件の闘いが続く日々は、多忙を極めた。

基本、休みなし。それがデフォルトになっていて、いつの時期が大変だったかと聞かれても、「ずっと」になっちゃう(笑)。事務所を設立した年に大崎事件第2次再審がスタートしたので、申立日前ともなれば、ほとんどほかの案件を受けることができず、経営的には早々からピンチでした。日本では再審請求事件に国選弁護制度は適用されないから、再審事件の多くにおいて弁護団は手弁当で活動しています。大崎事件も第2次再審の申立段階では、まだ日弁連の支援事件になっていなかったので、文字どおりのボランティア。再審事件に没頭することは、つまり、赤字経営まっしぐらという話。それでも回してこられたのは、経理いっさいを見ていた夫ともう一人、スーパー事務職員がいてくれたから。事務方として超優秀な二人に支えられてのことです。

年を経るごとに大崎事件で忙しくなり、鹿児島地裁で第3次再審開始決定が出た17年からは、ことに講演や執筆などといった仕事にパワーを注いできました。大崎事件を切り口として、冤罪被害の深刻さや再審をめぐる法制度の不備を多くの人々に伝えるための活動です。全国各地どこにでも出向き、同業者はもとより、法学部以外も含めた大学生や大学院生、さらには一般市民が多く参加する場でも、極力わかりやすく伝えることに努めてきたつもりです。

再審法改正に向けて本腰を入れ始めたのもこの頃ですね。再審開始決定を得ても、検察官の抗告が繰り返される「再審妨害」、証拠開示規定がないことによる「再審格差」などにより、雪冤までの道のりがいたずらに長く険しいものになっている……。もはや個別の事件での弁護活動では解決できないと考えるようになったからです。大崎事件の再審無罪を勝ち取ることと再審法改正、これらは車の両輪であり、私のライフワークとなりました。

法律に不備があるなら変えるしかない。それが、私の出した答え

荒波を乗り越え、より邁進する日々。

悲願達成に向けて――

地裁と高裁で認められた大崎事件の再審開始決定は、19年、最高裁で覆された。再審開始決定が3回も出された国内唯一の事件でありながら、再び〝振り出し〟に引き戻されたのである。「その衝撃は人生最大級だった」。さらに同時期、鴨志田には荒波のような出来事が降り重なる……。

再審公判のことしか考えていなかったのに、ゴールに辿り着く寸前で奈落の底に突き落とされたようなもの。それでも私たち弁護団は、第4次申立てに向けてすぐに立ち上がりました。この時期です、私生活に次々と禍が襲いかかったのは。母が転倒事故で大腿骨を骨折、続いて、夫にステージ4の大腸がんが見つかり、それまで普通に営んでいた生活が一変しました。さらに、夫とともに事務所を支えてくれていたスーパー事務職員が退職することになり、さすがに「参った」です。大崎事件に没頭するあまり、家族や事務職員を省みず、犠牲にしてきた代償が一気に噴出したように思え、私自身もストレス障害に苦しんだこの時期は、しんどかったですねぇ。

事務所を畳む決断をし、次の一歩をどう踏み出そうかと思案するなか、京都でリスタートすることにしました。もとより関西とはご縁があって、ともに活動してきた実務家や研究者が多く、そうしたかけがえのない人脈がつながって新しい活動拠点が決まっていったのです。再審法改正を求める活動で上京する機会が増えていたので、東京と鹿児島の中間に拠点を持てるのもありがたい話です。今のKollect京都法律事務所の立ち上げからメンバーに入れてもらい、その翌年、私が還暦を迎える22年に、日弁連に再審法改正実現本部が設置されました。まさに再出発です。より本格的な活動が始まったから、結局のところ、通常の仕事はほとんどできていなくて、申し訳ないぐらい京都にはいないんですよ。事務所のメンバーは今が正念場だと、温かく見守ってくれていますが、相変わらず日本各地を飛び回る日々を過ごしています。

最高裁で覆された大崎事件の3度目の再審請求は、再審法の不備を改めて浮き彫りにし、弁護士会のみならず、法の専門家やメディアからも抗議の声が強く上がった。加えて、先頃出された袴田事件の再審無罪判決が追い風となり、再審法改正に向けた気運はかつてない高まりを見せている。鴨志田は現在、日弁連再審法改正実現本部の実質トップとして、地方公共団体の首長、議会への賛同呼びかけ、国会議員への要請などの諸活動を急ピッチで進めている。

22年からの2年間、日弁連の会長を務められた小林元治さんに大きく牽引されました。再審法改正を公約の一つに掲げて当選した方ですから、日弁連がこの問題にコミットすると、こんなに動くんだと。日弁連で最初に設置されたのは証拠開示に関する会で、それが約10年前。活動は小さなものから始まりましたが、世論も大きく盛り上がってきた今、この時期を逃してはならないと思っています。

活動の当初は、全国各地の弁護士会を訪問して勉強会をするところからでした。大きな再審事件を抱えていない地域は、同業であっても「そもそも縁がない」わけで、あしらわれるかもと思っていたのですが、知ると火が付くんですよ。知れば無関心ではいられないと、市民集会をやったり、県議会に足を運んだり、どんどん動いてくれるようになる。やっぱり弁護士って、社会正義の実現とか人権の尊重というマインドを根っこに持っていて、再審法の問題は、それを思い返させるのだと実感しました。

去年、再審法改正の実現を目指す超党派による国会議員連盟が設立されましたが、これは、前述のような活動がつながって、地方議会が住民の声を国会に届け続けたことが大きく影響したのだと思います。134名でスタートしたのが今では370名を超え、議員立法でいけるところまできました。こちらでも勉強会やロビー活動を重ね、一時は「ここが職場か」というくらい永田町に詰めたものです。

現状としては、今年の1月に議連が再審法改正案を国会に提出する方針を表明したところで、日々変わる事態を注視しています。大崎事件のほうは、この2月25日、最高裁が再審請求の棄却を決定してしまいました。しかし、この結果は、再審法の不備をさらにはっきりと浮き彫りにしたと思っています。闘いはまだまだこれからです。

当然ですが、私たちの世界は法律があることが前提。その法律をどううまく解釈して、依頼者の利益になるようにするか。そこに知力の限りを尽くすのが仕事です。でも、気がついたんですよ。もともとの法律がどうしようもなかったら、変えるしかない。弁護士は法律をつくるのが仕事ではないけれど、つくらせるための活動は仕事であると。それが私の出した答えで、使命だとも思っています。

民事や刑事においても、それぞれの事件や依頼人は千差万別で、答えは一つではありません。様々な解決方法があるなか、その時々の「オーダーメイドな解決」があるので、それを探し、自分なりの答えを出すことが大事。そのためには当然、スキルを磨かないといけないし、法律以外にも様々な知識を持ち、全人的に事件にあたることが必要ではないでしょうか。大変だけれど、日々発見もあるし、喜びも得られる。私は波瀾万丈で走り続けてきましたが、この仕事は何よりクリエイティブで面白いと、つくづく思いますね。

※本文中敬称略